桜開花予測:気象条件が桜の開花時期に与える影響

日本の春を象徴する桜の開花は、単なる美しい自然現象ではありません。気温、降水量、日照時間など、複雑な気象条件が絡み合って決定される、精密な自然のタイムテーブルなのです。本記事では、気象パターンと桜の開花スケジュールの関係を科学的に解説し、全国各地の開花予測の仕組みを探ります。

開花を決定する温度閾値

桜の開花には「休眠打破」と「生長促進」という2つの重要な段階があります。冬季の低温期間が休眠を解除し、その後の春の温暖化が開花を促進します。

重要な温度指標

気象庁のデータによると、2月1日以降の日平均気温を積算し、その合計が約600°Cに達すると開花が始まります。この「積算温度」の概念は、桜開花予測の基礎となっています。

地域による開花時期の違い

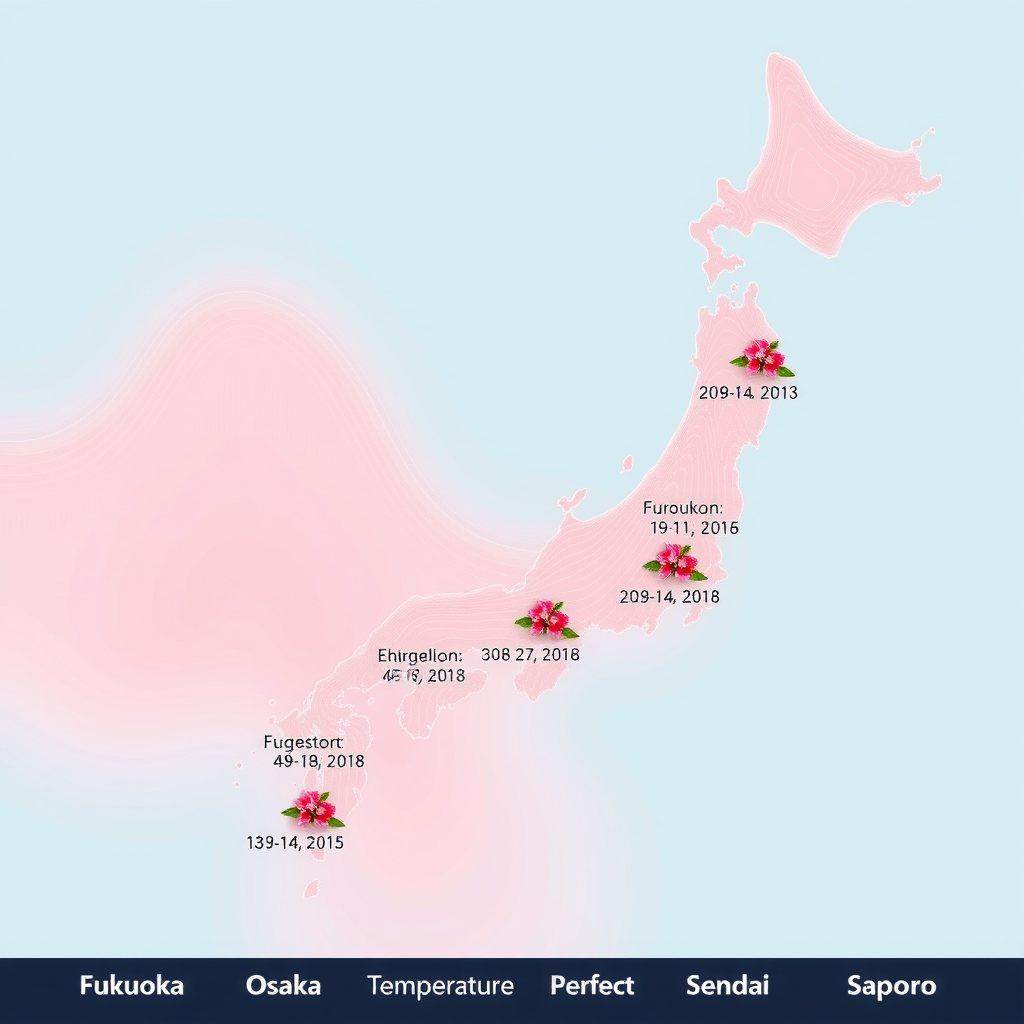

日本列島は南北に長く、気候帯が多様であるため、桜の開花時期は地域によって大きく異なります。一般的に、南から北へと「桜前線」が北上していきます。

九州・沖縄地方

温暖な気候により、全国で最も早く開花が始まる地域。福岡や鹿児島では3月20日前後が平年値。

関東・関西地方

東京や大阪では3月末が開花の目安。都市部のヒートアイランド現象が開花を早める傾向。

東北・北海道地方

寒冷な気候のため開花が遅い。札幌では5月初旬、函館では4月下旬が平年の開花時期。

開花に影響する気象要因

気温以外にも、複数の気象要因が桜の開花タイミングに影響を与えます。これらの要因を総合的に分析することで、より正確な開花予測が可能になります。

気温変動パターン

日中と夜間の気温差が大きいほど、開花が促進される傾向があります。特に3月の気温が平年より高い場合、開花が1週間程度早まることがあります。逆に、寒の戻りがあると開花が遅れます。

降水量と湿度

適度な降水は桜の生育に必要ですが、開花直前の大雨は開花を遅らせる可能性があります。湿度が高い環境は、つぼみの発達を促進します。春先の降水パターンは、開花予測の重要な要素です。

日照時間

日照時間が長いほど、光合成が活発になり、つぼみの成長が促進されます。2月から3月にかけての日照時間が平年より多い年は、開花が早まる傾向があります。曇天が続くと開花が遅れることがあります。

風速と風向き

強風は開花した花を散らす原因となりますが、開花前の適度な風は樹木の健康を保ちます。南風が吹くと気温が上昇し、開花が促進されます。北風が続くと気温が下がり、開花が遅れる傾向があります。

開花予測の手法

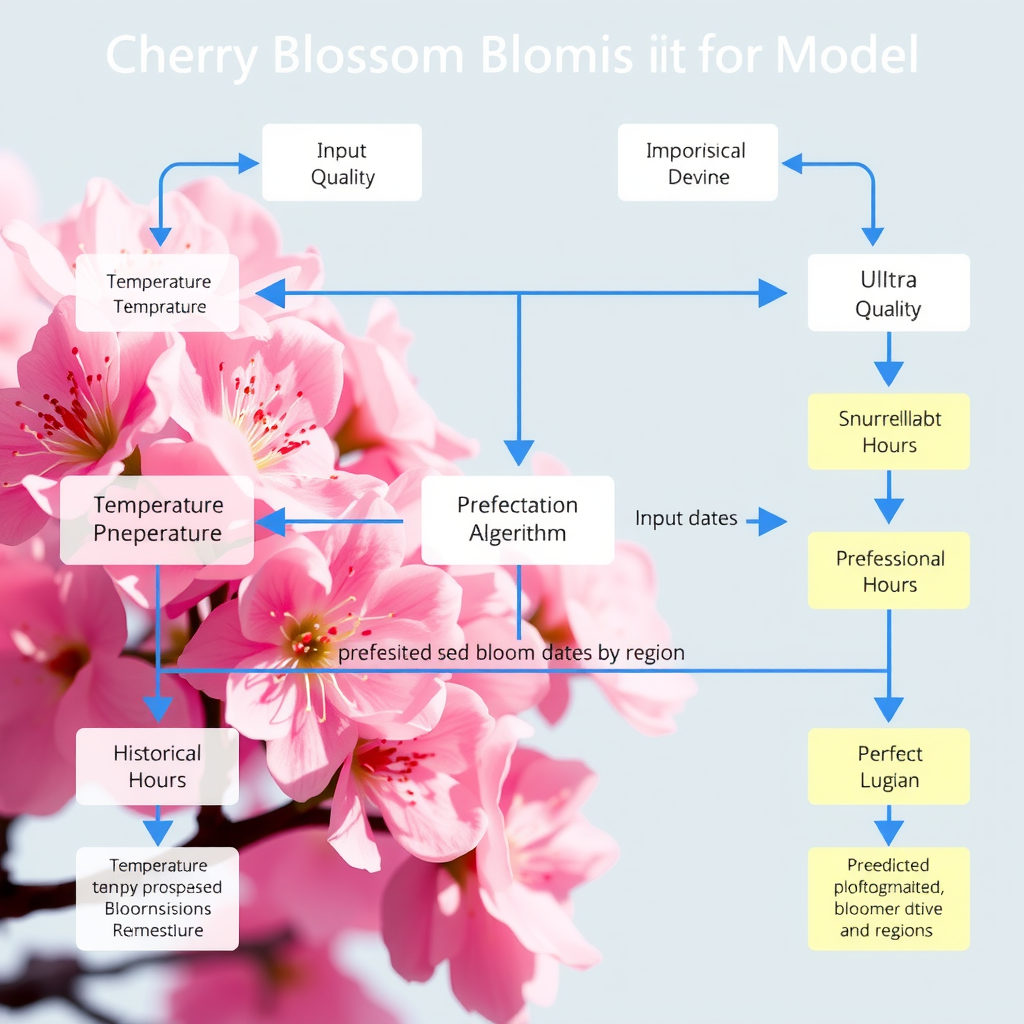

現代の桜開花予測は、伝統的な観測データと最新の気象モデルを組み合わせた高度な手法を用いています。

主要な予測モデル

- 積算温度法:2月1日からの日平均気温を積算し、600°Cに達する日を予測

- DTS法(Development rate summation):気温と発育速度の関係式を用いた精密な予測

- 機械学習モデル:過去数十年のデータから気象パターンを学習し、予測精度を向上

- アンサンブル予測:複数のモデルを組み合わせて、より信頼性の高い予測を実現

気象庁は毎年1月下旬から、全国の桜開花予想を発表します。予測精度は年々向上しており、現在では開花日の誤差が平均2〜3日程度に収まっています。

気候変動の影響

近年の気候変動により、桜の開花時期にも変化が見られます。過去100年間のデータを分析すると、開花日が徐々に早まる傾向が確認されています。

観測された変化

東京では、1950年代の平均開花日が4月5日前後だったのに対し、2020年代は3月24日前後と、約12日も早まっています。この傾向は全国的に見られ、特に都市部で顕著です。

花見計画のための実用的アドバイス

気象データを活用して、最適な花見のタイミングを見極めましょう。

最新情報をチェック

気象庁や民間気象会社の開花予想を定期的に確認しましょう。開花予想日の1週間前から、毎日更新される情報をチェックすることをお勧めします。

開花から満開まで

開花から満開までは通常7〜10日かかります。気温が高い場合は短縮され、低い場合は延びます。満開後3〜5日が最も美しい見頃です。

雨風への対策

強風や大雨は花を散らす原因となります。週間天気予報を確認し、穏やかな天候が予想される日を選びましょう。曇りの日でも桜は美しく見えます。

まとめ

桜の開花は、気温、降水量、日照時間など、複雑な気象条件の相互作用によって決定されます。積算温度法をはじめとする科学的な予測手法により、開花時期の予測精度は年々向上しています。

気候変動の影響により、開花時期は徐々に早まる傾向にあります。この変化は、日本の春の風物詩である桜の楽しみ方にも影響を与えています。最新の気象情報を活用し、最適なタイミングで桜を楽しみましょう。

NipponWeatherでは、全国各地の桜開花予想を随時更新しています。気象データに基づいた正確な予測で、あなたの花見計画をサポートします。